In una scena del film Alpeis (2011) di Yorgos Lanthimos, una Ginnasta (Ariane Labed) chiede al suo Allenatore (Johnny Vekris) di esibirsi con l’accompagnamento di un brano elettropop. La ragazza improvvisa un’esibizione sulle note di Popcorn di Gershon Kingsley, ma i suoi movimenti appaiono sgraziati, tragicamente scomposti e sincopati. Preso dall’impulso di esprimersi, il corpo flessibile della ginnasta cede a una gestualità nervosa e carica di tensione che contrasta con la morbidezza della tuta che indossa. I movimenti sono quasi meccanici, più simili a quelli di una marionetta, in bilico tra l’impeto dello slancio e l’interdizione, tra la voglia di muoversi a un ritmo più libero e familiare e la necessità di attenersi al canone imposto. Lo straniamento causato da questo tipo di intermezzo coreutico segna sempre un punto di svolta epifanico nei film di Lanthimos: si pensi, ad esempio, alla più nota scena della danza in Dogtooth (2009) – una citazione di Dirty Dancing (1987).

Mentre osservo le immagini della serie The Jumpsuit Theme (2017– in corso) con cui Sara Enrico ha vinto l’edizione 2018 dell’Italian Council, non posso fare a meno di stabilire un’associazione con queste scene e con il senso di inquietudine che permea la poetica del regista greco. Come nella cinematografia di Lanthimos, nelle sculture di Sara Enrico non solo il confine tra il piano della realtà e quello della finzione sfuma, ma si assiste a un vero proprio collasso tra queste due dimensioni. Mentre si offrono alla percezione in tutta la loro oggettualità e auto-evidenza, allo stesso tempo dissimulano e si fanno reticenti. Ironiche, confondono, qualcosa dicono, accennano, ma poi lo negano un attimo dopo.

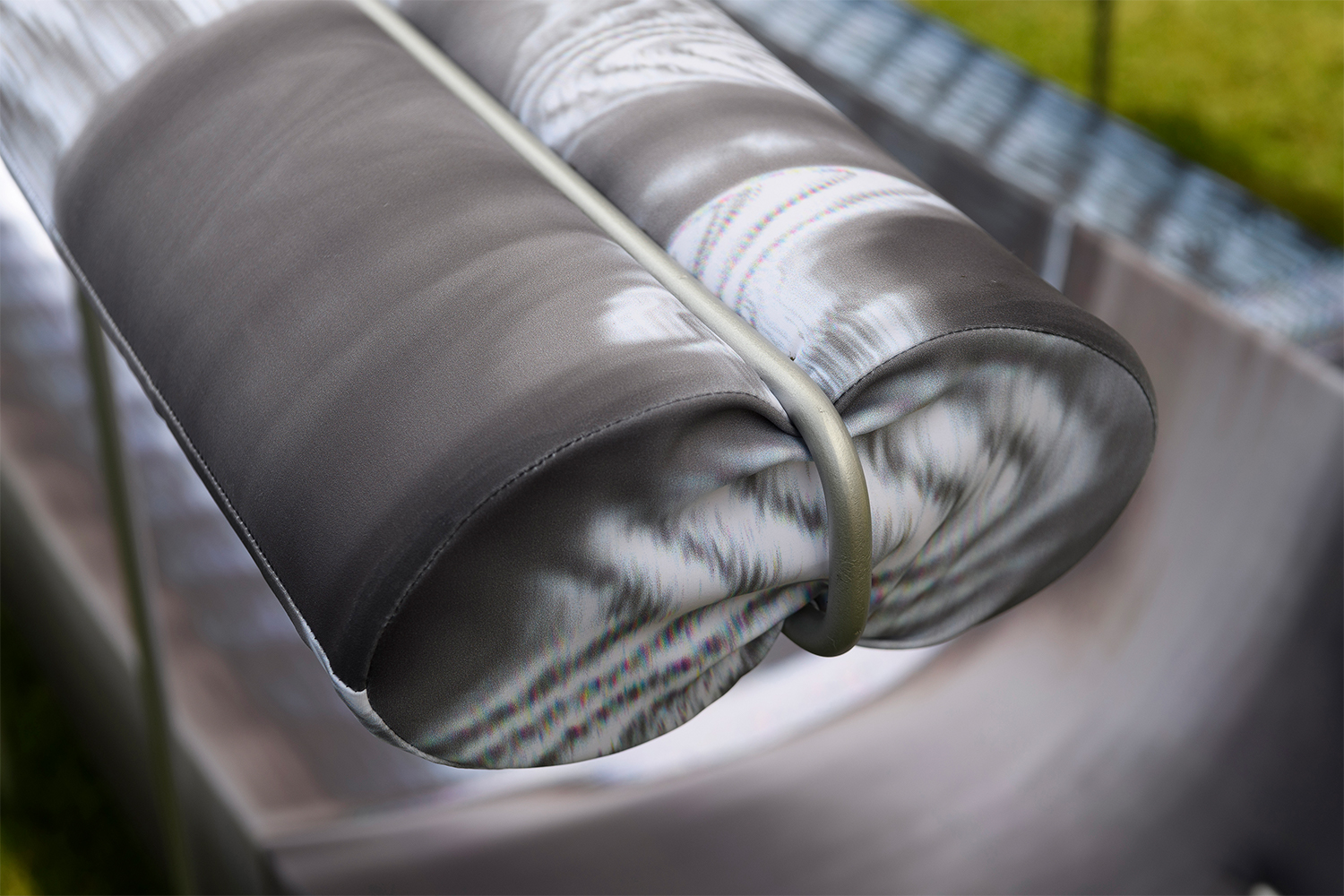

Nel gruppo di sculture presentate nel 2017 nella mostra “à terre, en l’air”, presso TILE Project Space di Milano, o nei più recenti RGB (skin) (2021) presentati all’American Academy di Roma e al MACTE di Termoli, ad esempio, scopriamo che una superficie apparentemente fredda e geometrica (una stampa digitale su poliestere che simula una texture cangiante) conserva una soffice anima di gommapiuma. Viceversa, nella serie The Jumpsuit Theme un oggetto che a primo acchito si offre alla vista come morbido e leggero, si rivela, a uno sguardo più attento, duro e pesante.

È il cemento: le forme sono frutto di un calco realizzato con l’aggiunta di pigmento puro in fase di colatura. La miscela aderisce in tutto e per tutto alla sua matrice, con tanto di pieghe e bolle d’aria, micro-partiture di un movimento interno, che rimane a testimonianza della sua vita precedente e di un processo di paziente gestazione. Sono le tracce residuali di una metamorfosi, di un cambiamento di stato che impone i suoi tempi e rivendica una propria agency. Le sculture di Sara Enrico continuano a trasformarsi mentre le circuiamo, ci interpellano e chiedono un riposizionamento continuo, aprono a una temporalità espansa che investe anche il corpo spettatoriale. Non stupisce, del resto, che The Jumpsuit Theme – in una variante di quattro sculture color pastello – sia stato inserito tra le “figure della trasformazione” della mostra “Il latte dei sogni” a cura di Cecilia Alemani nell’ambito della 59a Biennale di Venezia.

Intermezzo, dicevamo. È questo, fra l’altro, il titolo che Enrico sceglie per una delle due parti che compongono il progetto The Jumpsuit Theme, allestito nella mostra “Focus. Sara Enrico, The Jumpsuit Theme” a cura di Denis Isaia presso MART di Rovereto (2019). Mentre la seconda, Camerino, è stata ospitata dalla Národní galerie di Praga, nella personale “Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme” (2019) a cura di Adam Budak. La scelta di questi titoli si lega al desiderio di inserire una pausa all’interno di quella che l’artista considera come una partitura1, qui intesa come l’insieme delle parti gestuali e materiali che compongono il suo impasto scultoreo.

Intermezzo e Camerino indicano uno spazio-tempo di stasi e riposo in cui far inciampare lo sguardo e il pensiero. Parole che denotano un’attitudine profondamente transmediale che “performa altre discipline, interrogandosi sui confini e sui destini dei loro specifici”2. Non è un caso, del resto, che concetti come drammaturgia, coreografia, scena, ma anche habitus tornino con una certa frequenza nei discorsi dell’artista e in molti dei testi a lei dedicati, dove viene messa in evidenza una scrittura dello spazio che si fa col corpo, o ha a che fare con il corpo e si impernia sulla sua prossemica.

I lavori di Enrico, infatti, sono stati giustamente associati alle partiture gestuali di Bruce Nauman (Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, Square Dance, Angle Walk (Beckett Walk), Bouncing in the Corner) e, di conseguenza, a Quad (1981) di Samuel Beckett3; alle sperimentazioni futuriste e costruttiviste nel campo della moda; alle danze teriomorfe di Loïe Fuller e al drappeggiare di Isadora Duncan; ma anche agli enigmi di certa pittura metafisica e surrealista, da de Chirico a Kay Sage; ai “silenziosi teatri d’attesa” delle nature morte di Giorgio Morandi nonché alle soft sculptures di Eva Hesse e di Lynda Benglis4.

Ma vengono in mente anche i calchi del quotidiano di Rachel Whiteread; le gambe delle ballerine dell’Entr’Acte (1924) di René Clair (anche qui un intermezzo); le membra scomposte de La Poupée di Hans Bellmer; le posture in bilico di Charlie Chaplin con il suo “corpo nervoso […] preda delle logiche tayloriste dell’industria”5 o, ancora, i tic del quotidiano di Pina Bausch. Solo per citare alcune delle prime e più superficiali associazioni visive.

Già questo parziale campione di riferimenti potrebbe bastare a dare la misura di una pratica che gioca sulla tensione tra stasi e movimento, sulle transizioni e i continui passaggi di stato, sulla costante ricerca di un punto d’appoggio o di ancoraggio. Nondimeno, per coglierne il principio costruttivo è necessario

uno scavo più profondo nelle strutture del vedere e del sentire, alla ricerca di qualcosa di più sottile e generativo che sfugge a una comprensione immediata e risiede nel rapporto tra gesto e materia.

Si pensi proprio a The Jumpsuit Theme. Qui, la materia grezza – di cui l’artista ha una conoscenza profonda, anche alla luce della sua formazione nel campo del restauro – porta le tracce della sua manualità, dei tagli e delle cuciture con cui realizza la cassaforma in tessuto tecnico, facendovi colare dentro il cemento per poi adagiarlo a terra o a parete.

Le forme sono il frutto di una variazione sul tema (theme) di uno dei capi d’abbigliamento simbolo del Novecento carico di storia rivoluzionaria e significati socio-politici: la tuta (jumpsuit), la cui elaborazione concettuale è ampiamente documentata in una pubblicazione bilingue edita da NERO con la collaborazione di Mart e Untitled Association6. A partire dall’Archivio del’900 del MART, Enrico ha lavorato sul fondo dell’artista futurista e inventore della TuTa Ernesto Thayaht (1893-1959), e sulla figura della stilista francese Madeleine Vionnet (1876-1975), fondatrice di una maison d’alta moda e di uno stile più morbido orientato a una maggiore libertà di movimento.

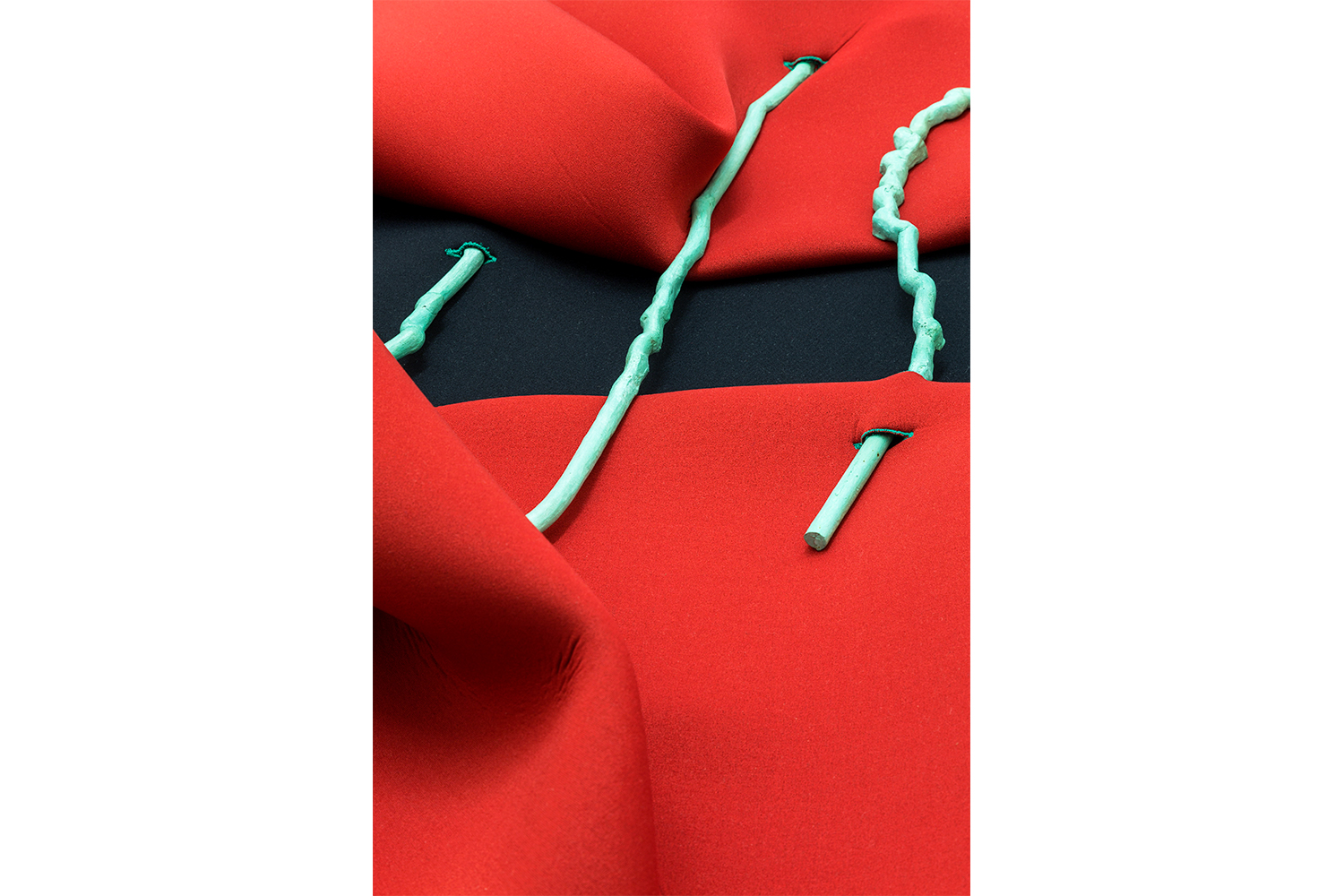

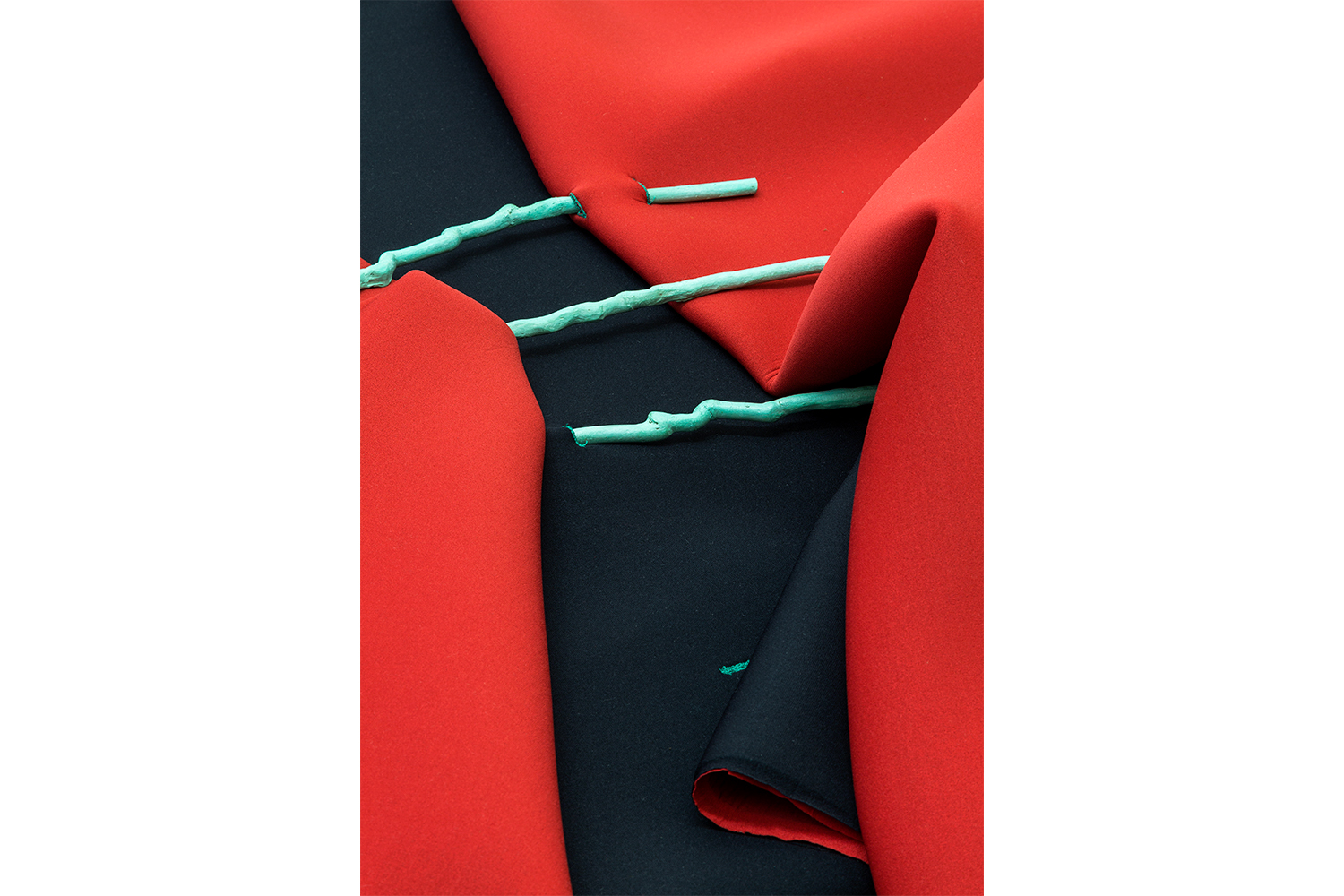

È questo il sintomo di un interesse specifico verso gli innumerevoli modi con cui si può abitare uno spazio, ma anche una seconda pelle come può esserlo un vestito. Quello tra sartoria e scultura, del resto, è un dialogo generativo nel lavoro di Enrico che rinvia a una vera e propria poetica del gesto e della mano, con riferimenti talvolta espliciti. Si pensi a Mirroring (2016-2019) dove tagli di seta e neoprene (un tessuto tecnico usato per le mute da sub) sono tenuti insieme da filamenti di bronzo, adagiati come su un tavolo da sartoria nell’attesa che qualcuno torni a imbastirli e metterli in prova su un nuovo corpo. Habitus, dicevamo, è un’altra delle parole ricorrenti nella costellazione semantica dell’artista, che rinvia alle forme della mise-en-scène, o sarebbe meglio dire di una vera e propria mise-en-geste.

Le sculture, infatti, non solo registrano e portano la traccia del gesto che le ha prodotte – la “coreografia del lavoro” come la chiama Enrico – ma a loro volta producono un nuovo gesto. Lo fanno con un rilancio quasi ergonomico che si rivolge al corpo spettatoriale, ma anche a una trasformazione del corpo inanimato in figurazioni antropomorfe o teriomorfe. In cerca di un punto d’appoggio o di scarico che ne assecondi l’allungamento in senso orizzontale o verticale, esse paiono assumere una vera e propria postura, sempre in tensione e ai limiti dello sbilenco. In altri casi, la mise-en-geste si affida al semplice gesto del nominare – si pensi alle serie Bubbles, Pillows (2011-2015), Cactus e Twins (2014) – i cui titoli usano parole che “accerchia[no] l’opera per assonanza. Introduc[ono] una dimensione acustica, un suono, talvolta un’onomatopea, capace di rintracciare alcuni dei procedimenti dell’artista”7.

Si noti, fra l’altro, come ci ricorda Barbara Grespi, che la parola gesto viene dal verbo latino gerere, che significa supportare o farsi carico. Nelle sculture di Enrico, ciò che acquista particolare rilievo sono le “piccole suture” dell’intergesto, “quintessenza della gestualità ma anche forma difficilmente visualizzabile nel suo oscillare senza sosta fra dimensioni opposte”, che salda “animato e inanimato, presente e passato, tecnica ed espressione”8.

L’artista dichiara di avere in mente le “posture involontarie” che si è soliti assumere tra la veglia e il sonno. È una gestualità media, intima e rilassata, incongrua e non funzionale: il vocabolario minimo9 di un’iconografia della stanchezza o del riposo che scivola gioiosamente nell’indolenza e nell’improduttività. Questa, fra l’altro, si carica di un significato precipuo nella cornice della globalizzazione neoliberista, che ha fatto della riduzione del sonno uno strumento di controllo efficientista dei lavoratori e dei consumatori10. È nel gesto, tanto più se minimo e involontario, che si stabilisce il nesso tra la sfera dell’etica e della politica,11 e le tecniche del corpo assumono una pregnanza comunicativa fondamentale nella produzione dei valori e dell’identità di una società.

Maria Luisa Catoni ha spiegato come questo avvenga – soprattutto in una società basata sulla comunicazione non verbale – grazie agli schemata12. Sebbene la studiosa si concentri sulla cultura della Grecia antica, è possibile verificare il valore euristico della nozione di schemata – che significa schema ma anche gesto – anche nell’attuale scenario mediale. Gli schemata sono ciò a partire da cui si costruiscono le immagini e, in virtù della capacità di spostarsi da un sistema comunicativo all’altro (della loro transmedialità) mediano fra arte e vita. L’aspetto interessante è che la loro codificazione può essere più o meno fluida o andare incontro a diversi momenti di rottura o capovolgimento, che sovvertono lo schema e si oppongono alla sua cristallizzazione. Si tratta di un meccanismo parodico che trascina in un interregno tra linguaggio codificato ed espressione corporea libera, attraverso movimenti estremi e sincopati (solitamente eseguiti da figure liminali come satiri e nani).

Ecco, mi pare che proprio l’interruzione del movimento che si configura attraverso una gestualità minima e minore, offra una chiave di accesso alla poetica di Sara Enrico. Le sue forme in divenire stanno contemporaneamente dentro e fuori il linguaggio, lo sovvertono nel momento stesso in cui lo affermano, stabilendo una dialettica di tesi e antitesi tra gesto e materia, stasi e movimento che, tuttavia, non perviene mai a una sintesi risolutiva, ma si stabilisce nella pausa. Muse inquietanti che rifiutano di chiudersi in uno schema per conservare l’enigma e lo stato tensivo che le ha generate. È questa una tensione innescata da un oggetto, un’immagine, una situazione che pone domande e non offre risposte, che avvince e genera straniamento. Proprio come un film di Lanthimos.